「ドライバーの高齢化が進んでいるって本当?」「若手が入らないのはなぜ?」と疑問をお持ちではありませんか。

物流業界では人手不足や過酷な労働環境が原因で、トラックドライバーの高齢化が深刻化しています。さらに、2024年4月の法改正により労働時間が制限されたことで、その影響はますます顕著になっています。

高齢ドライバーを雇用している企業では、安全対策や健康管理、業務管理などを今以上に徹底する必要があります。

本記事では、2025年時点のドライバー高齢化の実態や背景を具体的なデータを基に解説します。高齢ドライバーが安全に業務を行うための対策を4つ紹介しているため、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

- 貨物・送迎・配送など多種多様なドライバー求人情報

- 地域×給与×雇用形態など希望条件で選べる

- 掲載数2,000件以上

ドライバー・運転手・配送の求人情報をお探しの方は「DRIVE X」へ!

貨物・送迎等の多彩な求人情報をはじめ、地域や雇用形態など、

あなたの希望に合った求人情報をお届けします!

\ 掲載数2,000件以上 /

【2025年最新】トラックドライバーの高齢化が深刻化している現状について

2025年現在、トラック運送業界ではドライバーの高齢化が深刻化しています。

2022年に発表された「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況」によると、トラックドライバーのうち45.2%が40歳~54歳の中年層、9.5%が65歳以上となっています。

15歳~29歳の若年層は、全体のわずか10.1%しかなく、高齢化が問題視されているのが現状です。

また、厚生労働省の「一般職業紹介状況(令和7年5月)について」では、自動車運転従事者の有効求人倍率は、令和7年5月時点で2.46倍となっています。

有効求人倍率とは、求職者1人に対して何件の求人があるかを示す指標です。全産業の有効求人倍率(1.24倍)よりも大きく上回っており、ドライバー不足の深刻さがわかります。

参照:経済産業省・国土交通省・農林水産省|我が国の物流を取り巻く現状と取組状況

参照:厚生労働省|一般職業紹介状況(令和7年5月分)について 参考統計表

参照:厚生労働省|一般職業紹介状況(令和7年5月)について

トラックドライバーの高齢化が進んでいる3つの理由

トラックドライバーの高齢化が進んでいる理由は、主に以下の3つです。

高齢化の原因を理解し、適切な対策を講じましょう。

重労働かつ賃金が低水準なため

トラックドライバーは肉体的な負担が大きい重労働でありながら、他業種より賃金が低い傾向があります。そのため、若者が労働条件に不安を感じてしまい、結果として高齢化が進んでしまうのです。

2021年のトラックドライバーの年間所得額は、大型トラックで431万円、中小型トラックで463万円となっています。全産業は489万円であり、全体と比較すると30万円~60万円ほど少ないのが現状です。

参照:経済産業省・国土交通省・農林水産省|我が国の物流を取り巻く現状と取組状況

運転免許制度の改正により若年ドライバーが不足しているため

2017年3月の運転免許制度の改正で準中型免許制度が加わり、若手ドライバーの不足につながった点も理由の一つです。

法改正がなされる前は、普通免許で最大積載量3トン未満のトラックを運転することが可能でした。しかし2017年3月12日以降、普通免許で運転できるのは、最大積載量2トン未満のトラックに限定されることになったのです。

したがって、18歳以上の若年層が2トントラックを運転するには、準中型自動車免許を取得しなければなりません。免許取得のハードルが上がったことでドライバーを志望する若年層が減少し、高齢化がさらに深刻化している可能性があります。

参照:公益社団法人全日本トラック協会|免許の種類と運転可能な車両区分

即戦力の若手を採用できずベテランドライバーに依存しているため

ドライバーの高齢化が進んでいる理由として、即戦力の若手の採用が難しいことも挙げられます。

トラックの運転には、運転免許だけでなく長年の現場経験が求められます。特に大型トラックを安全に走行するには、高い運転技術が必要といえます。

軽貨物・中型トラックにおいても、荷下ろしや荷積みの経験がなければ、効率的な荷物運搬は困難です。

こうしたスキルは短期間で習得できるものではなく、長年の実務経験が必要です。即戦力となる若手人材の採用が困難な現在、長年の経験を積んだベテランドライバーに頼らざるを得ない状態が続いています。

高齢ドライバーが抱えている3つのリスク

物流業界を支えている高齢ドライバーは、加齢に伴うさまざまなリスクを抱えています。

具体的に挙げられる主なリスクは、以下の3つです。

高齢ドライバーを多く雇用している企業は、安全対策を徹底するためにも一つずつチェックしましょう。

体力が低下して疲労が蓄積しやすくなる

まず挙げられるリスクが、体力が低下して疲労が蓄積しやすくなる点です。

人は年齢を重ねると、持久力や筋力、体力が衰え、長距離運転や荷積み、荷下ろしなどの重労働に対する疲労が溜まりやすくなります。若い頃に比べて疲労回復にも時間がかかる傾向があるため、業務に支障をきたす可能性も考えられます。

疲労が蓄積すれば、集中力が低下して交通事故につながるリスクがあるため注意が必要です。

また、気持ちは健康であっても身体が思うように動かなければ、業務に支障をきたしてしまいます。

視覚・認知・反射機能の低下で運転操作が難しくなる

視覚・認知・反射機能の低下によって、運転操作が難しくなる点に考慮する必要があります。これらの機能は、トラックを正常かつ安全に運転するために必要であり、年齢とともに衰えていきます。

3つの機能の低下で起こり得るリスクは、以下の通りです。

| 低下する機能 | 具体的なリスク |

|---|---|

| 視覚機能 | 前方の車のブレーキランプがぼやける 標識や信号、障害物に気がつかずに衝突事故を起こす |

| 認知機能 | 交通ルールを間違えて逆走事故を起こす |

| 反射機能 | 危険察知をしてもブレーキを素早く踏めない |

たとえば、認知機能が低下すると、正しい交通ルールが分からなくなって逆走事故を起こす可能性があります。逆走事故の発生件数を年齢別に見ると、65歳以上の高齢者が全体の約6割を占めているのが実情です。

いくら運転技術が高くても、身体能力の低下は事故につながるリスクが高いといえます。

記憶力の低下でアクセルとブレーキを踏み間違える

加齢で操作手順の記憶が曖昧になると、アクセルとブレーキを踏み間違えて事故を起こす可能性があります。

2019年4月19日、東京都豊島区東池袋の交差点で高齢ドライバーがブレーキとアクセルを踏み間違え、2名の歩行者を巻き込む死亡事故が発生しました。この事故は社会に大きな衝撃を与え、高齢ドライバーの運転継続に対する議論を加速させるきっかけにもなっています。

踏み間違えによる事故だけでなく、道を間違えたり、どこに向かっているのかを忘れたりして業務に支障をきたす場合もあります。とくに大型トラックは車体が大きく、暴走すれば被害が広範囲に及ぶため、ドライバーの安全対策と健康管理を徹底することが大切です。

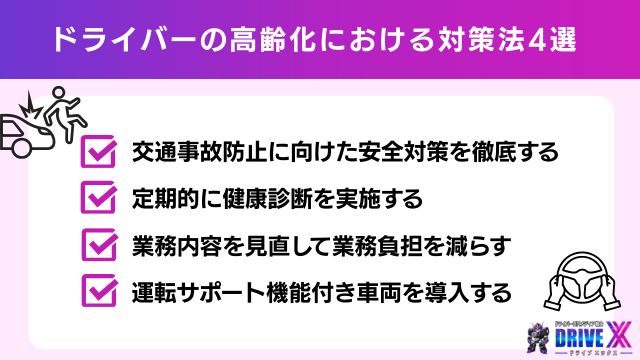

ドライバーの高齢化における対策法4選

ドライバーの高齢化に伴い、企業はより安全な走行環境を確保するための対策を講じる必要があります。

現場で実施できる代表的な対策法は、以下の通りです。

高齢ドライバーが長く働き続けられる環境づくりのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。

交通事故防止に向けた安全対策を徹底する

高齢ドライバーが安全に走行するには、事故を未然に防ぐ体制を整えることが大切です。

例えば、ドライブレコーダーやタコグラフの記録を活用し、運転状況を客観的に把握すれば、事故につながるリスクを早期に発見できます。ドライブレコーダーの映像を事故防止教育で活用すれば、企業全体の安全意識向上にもつながります。

さらに、危険な経路を避ける指導や運転技術講習を定期的に取り入れることで、走行時のリスク軽減につながりやすくなります。

定期的に健康診断を実施する

ドライバーの健康状態を正しく把握するためにも、定期的に健康診断を実施しましょう。健康状態を正しく把握していないと、体調不良や身体能力の低下、持病の悪化などに気付かずに重大な交通事故につながる恐れがあります。

たとえば、高齢ドライバーは年に2回に増やしたり、検査項目を拡大したりすることをおすすめします。居眠り運転防止のためにも、睡眠時無呼吸症候群(SAS)になっていないか受診させるのも重要です。

健康診断で異常が見られた場合、再検査をした上で適切な業務に従事させましょう。

業務内容を見直して業務負担を減らす

高齢ドライバーの負担を減らすには、業務内容の見直しが不可欠です。

長時間労働や過密スケジュールでは疲労が蓄積しやすく、注意力や判断能力の低下につながる可能性があります。

また、50代のうちは肉体的な疲労はあまり見られなくても、年齢とともに運転するのがハードになる場合があります。そのため、一定年齢に達したら、大型トラックから中型・小型トラックに変更するなどの対策を取りましょう。

他にも、長時間勤務から短時間勤務に切り替えたり、負担の少ない荷さばき業務に切り替えたりするのも対策の一つです。

運転サポート機能付き車両を導入する

高齢ドライバーの運転ミスを補うために、運転サポート機能が搭載された車両を導入するのもおすすめです。

衝突被害軽減ブレーキ・バックカメラモニターが搭載されている車両は、前方や後方の危険を自動的に察知し、事故を未然に防いでくれます。速度変化に応じて警報音が鳴る機能があれば、スピード超過による事故のリスクを軽減できます。

ただし、これらの機能だけに頼りきるのは危険です。死角や障害物は必ず目視で確認する、指定の速度を守るなど、普段から安全対策を徹底しましょう。

【企業向け】即戦力・若手のドライバー人材を採用するなら「ドライブX」

物流業界が抱える人手不足の根本的な解決には、若手ドライバーを積極的に採用する必要があります。体力・スキルともに安定した即戦力人材を確保すれば、業務効率が良くなるだけでなく、高齢ドライバーの負担軽減にもつながります。

「若手人材を採用して現場の稼働力を高めたい」とお考えのご担当者さまは、ドライバー専門の求人サイト「ドライブX」への掲載をぜひご検討ください。

\ 豊富な職種で希望が叶う! /

→掲載のお問い合わせはこちらから!

ドライバーの高齢化に関するよくある質問

ドライバーの高齢化は2024年問題にどう影響しますか?

ドライバーの高齢化は、2024年問題の深刻化に拍車をかけています。

2024年問題とは、2024年4月から物流業界に適用された「時間外労働の上限規制(年間960時間まで)」によって起こる問題のことです。ドライバーの労働時間が短縮されたことで、2030年には輸送能力が約35%不足する可能性が示唆されています。

しかし、若い人材を十分に確保できないために高齢化が進み、現場の稼働力が上がらないのが実情です。

ドライバー業界の事業者は、労働環境の改善やデジタルシステムの活用など、稼働力を上げるための対策を行う必要があります。

2024年問題の概要や影響は、こちらの記事でも解説しています。ぜひ参考にしてください。

ドライバーは60代・70代でも活躍できますか?

採用条件や健康状態の基準を満たしていれば、60代・70代でも働けます。

2022年の統計調査によれば、65歳以上のドライバーは全体のうち9.5%、40歳~54歳は45.2%です。年齢層が比較的高く、企業も高齢化に向けて対策を実施しているケースが多いため、60代・70代でも挑戦しやすい業界とされています。

ただし、運転には体力と集中力を必要とするため、健康状態が良好でない方はおすすめできません。

ご自分の体調や体力などを考慮した上で、応募すべきかどうか判断しましょう。

まとめ|ドライバーの高齢化におけるリスク対策・管理体制を整備しよう

ドライバーの高齢化は、身体機能の低下に伴う事故のリスクや人材不足による稼働力の低下など、物流現場に大きな影響を及ぼしています。

企業が運送体制を持続的に築くには、高齢ドライバーへの安全対策や健康管理を徹底することが大切です。また、若手ドライバーの採用に力を入れることで、現場の稼働力アップにつながります。

現場の安全性と生産性を両立させるために、できることから一つずつ取り組みましょう。

ドライバー専門の求人サイト「ドライブX」では、トラックやバス、タクシー、フォークリフトなどのドライバー求人を多数掲載しております。即戦力として働きたい方、運送業界に挑戦したい方は、ぜひドライブXでぴったりの求人を探してみてください。

- 貨物・送迎・配送など多種多様なドライバー求人情報

- 地域×給与×雇用形態など希望条件で選べる

- 掲載数2,000件以上

ドライバー・運転手・配送の求人情報をお探しの方は「DRIVE X」へ!

貨物・送迎等の多彩な求人情報をはじめ、地域や雇用形態など、

あなたの希望に合った求人情報をお届けします!

\ 掲載数2,000件以上 /